ほけきょうはんぎ

法華経版木

版木が重要な証になりました。なんの証になったのでしょうか?

この版木は、平安時代後期から鎌倉時代にかけて、興福寺を中心とした奈良のお寺で印刷、出版された経典の版木(春日版)に属します。拡大して版木の文字を眺めてください。キリッと彫られた文字に、信仰を求めた人々の思いが表れているようです。

寄進によって元亨3年(1323)6月、8巻揃いの「妙法蓮華経」が完成。これはその7巻最後の版木であり、当地で見つかったことから、中世の陸奥における印刷文化の遅れが否定される証となる重要な遺品です。

寄進によって元亨3年(1323)6月、8巻揃いの「妙法蓮華経」が完成。これはその7巻最後の版木であり、当地で見つかったことから、中世の陸奥における印刷文化の遅れが否定される証となる重要な遺品です。

解説

この版木は白水阿弥陀堂に伝えられた版木で、明治後半ごろまでは沢山あったが、炭鉱が盛んになったころに散逸し、現在は唯一版木の下半部が一枚残っている。

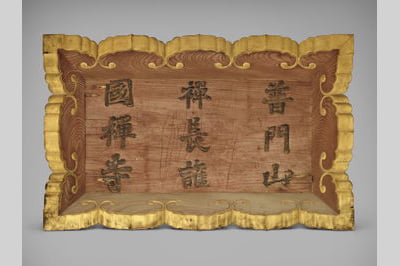

この版木は、奈良興福寺版のいわゆる春日版に属し、力強い楷書の文字が両面に刻まれている。1行17字30行で1面を成し、「印板藤原氏女」の刊記の末尾があり、研究者に注目されていた。

昭和43年、立正大学教授・兜木正亨氏がこの版木による摺経を発見し、8巻揃いの「妙法蓮華経」であることを明らかにした。折本仕立ての巻5・7・8に刊記があり、巻8の刊記から、小山前出羽守藤原宗朝からの寄進により元亨3年(1323)6月に完成し、開版には「比丘善来」が重要な役割をはたしたことが判明した。また、巻7の刊記には「当巻印板藤原氏女」とあり、白水の版木は「当巻」の2字が欠けた7巻最後の版木であることもわかった。

製作の確定と善来の事跡に加えて、当地方の中世における印刷文化を明らかにした文化史上の意義は大きい。従来いわれてきた中世の陸奥における印刷文化の遅れを完全に否定した証となる重要な遺品である。

「比丘善来」は保福寺の木造薬師如来坐像(県指定)、惣善寺の木造阿弥陀如来坐像(県指定)、長谷寺の木造十一面観音立像(県指定)の造立にも深く関与している。

この版木は、奈良興福寺版のいわゆる春日版に属し、力強い楷書の文字が両面に刻まれている。1行17字30行で1面を成し、「印板藤原氏女」の刊記の末尾があり、研究者に注目されていた。

昭和43年、立正大学教授・兜木正亨氏がこの版木による摺経を発見し、8巻揃いの「妙法蓮華経」であることを明らかにした。折本仕立ての巻5・7・8に刊記があり、巻8の刊記から、小山前出羽守藤原宗朝からの寄進により元亨3年(1323)6月に完成し、開版には「比丘善来」が重要な役割をはたしたことが判明した。また、巻7の刊記には「当巻印板藤原氏女」とあり、白水の版木は「当巻」の2字が欠けた7巻最後の版木であることもわかった。

製作の確定と善来の事跡に加えて、当地方の中世における印刷文化を明らかにした文化史上の意義は大きい。従来いわれてきた中世の陸奥における印刷文化の遅れを完全に否定した証となる重要な遺品である。

「比丘善来」は保福寺の木造薬師如来坐像(県指定)、惣善寺の木造阿弥陀如来坐像(県指定)、長谷寺の木造十一面観音立像(県指定)の造立にも深く関与している。

- 指定区分

- 市指定

- 種別

- 有形文化財(工芸品)

- 住所

- いわき市内郷白水町広畑221

- 施設名

- 願成寺

- 指定年月日

- 昭和43年12月27日