ずしいりこんどうほうきょういんしゃりとう

厨子入金銅宝篋印舎利塔

厨子の中に鏡があります。どこにあるでしょうか?

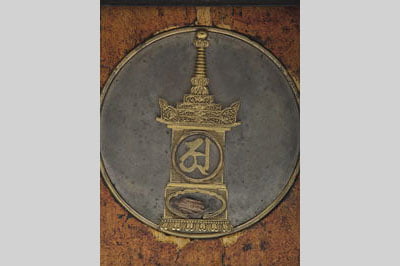

細部まで作り込まれた金銅製の宝篋印舎利塔です。

はがれている部分はありますが、かつては扉の内側には金箔が押されていて、扉を開けた瞬間、今以上に光り輝いた美しい姿だったことが想像できます。

中央に置かれているのが舎利塔。塔の真ん中は大きく円が彫り込まれ、そこに水晶を薄く研いでガラス状にしたものをはめ込み、内側に透し彫りの梵字(ぼんじ)を置くという手の込みよう。その下に見えるのは舎利と木造の小さな地蔵立像!

何よりも驚くのは塔が装着されているグレーの部分。実は鏡なのです。背面になって見えないのが残念ですが、菊花双鳥文という模様がデザインされた鏡に銅線を使って固定しています。

厨子、鏡、舎利塔の3つが合わさっている姿を見ると、宝器と言われるのも納得してしまいます。

はがれている部分はありますが、かつては扉の内側には金箔が押されていて、扉を開けた瞬間、今以上に光り輝いた美しい姿だったことが想像できます。

中央に置かれているのが舎利塔。塔の真ん中は大きく円が彫り込まれ、そこに水晶を薄く研いでガラス状にしたものをはめ込み、内側に透し彫りの梵字(ぼんじ)を置くという手の込みよう。その下に見えるのは舎利と木造の小さな地蔵立像!

何よりも驚くのは塔が装着されているグレーの部分。実は鏡なのです。背面になって見えないのが残念ですが、菊花双鳥文という模様がデザインされた鏡に銅線を使って固定しています。

厨子、鏡、舎利塔の3つが合わさっている姿を見ると、宝器と言われるのも納得してしまいます。

解説

春日厨子の中にはめ板を立て、これに鏡を装填した金銅製宝灰印塔をおさめている。厨子は黒漆塗りで、扉の内側には金箔を押している。厨子内のはめ板も漆箔を施しており、下に銅製框座をおき、束を2本立て、格狭間を付ける。

宝篋印塔は塔身に大きく円相を彫り、覆輪を付け、水晶を薄く研いでガラス状にして装填し、内に透し彫りの梵字「あ」を配している。この「あ」は胎蔵界大日如来をあらわす。塔の台は2段式で下段には大きく格狭間を造り、水晶板をはめて、その中に舎利と木造の小地蔵立像を入れる。塔の屋蓋は軒がやや反り返り、上に4段の階を設け、馬耳型の方立てを立てる。その上にさらに請花・相輪・宝珠等を配している。屋蓋と方立てには唐草文様を浮き彫りにし、塔身・台座には魚子を打っている。また塔の最下部には反花蓮弁を付けている。

この宝篋印塔を装着する鏡には菊花双鳥文鏡を用い、紐の孔の方向と一致させて上下に2つの孔を設け、ここに宝篋印塔の柄をはめ、上から下へ串状の銅線を通して固定している。鏡は鎌倉時代の和鏡で、宝篋印塔は鎌倉時代後期の作と考えられる。

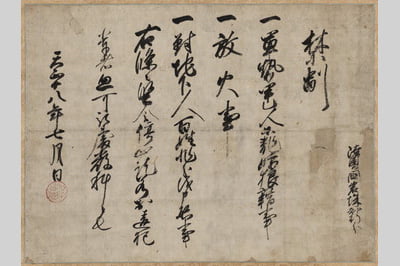

薬王寺は中世に一時衰えたことがあったが、室町時代初期に岩城隆忠は、真言宗の意教流願行方を学んだ鏡祐を下総国(匝瑳市)から招き、文安3年(1446)に同寺を再興した。鏡祐が布教に下るとき、師僧より授与されたのがこの厨子入金銅宝篋印舎利塔で、それ以来代々の住職の晋山式に伝授されている宝器である。

宝篋印塔は塔身に大きく円相を彫り、覆輪を付け、水晶を薄く研いでガラス状にして装填し、内に透し彫りの梵字「あ」を配している。この「あ」は胎蔵界大日如来をあらわす。塔の台は2段式で下段には大きく格狭間を造り、水晶板をはめて、その中に舎利と木造の小地蔵立像を入れる。塔の屋蓋は軒がやや反り返り、上に4段の階を設け、馬耳型の方立てを立てる。その上にさらに請花・相輪・宝珠等を配している。屋蓋と方立てには唐草文様を浮き彫りにし、塔身・台座には魚子を打っている。また塔の最下部には反花蓮弁を付けている。

この宝篋印塔を装着する鏡には菊花双鳥文鏡を用い、紐の孔の方向と一致させて上下に2つの孔を設け、ここに宝篋印塔の柄をはめ、上から下へ串状の銅線を通して固定している。鏡は鎌倉時代の和鏡で、宝篋印塔は鎌倉時代後期の作と考えられる。

薬王寺は中世に一時衰えたことがあったが、室町時代初期に岩城隆忠は、真言宗の意教流願行方を学んだ鏡祐を下総国(匝瑳市)から招き、文安3年(1446)に同寺を再興した。鏡祐が布教に下るとき、師僧より授与されたのがこの厨子入金銅宝篋印舎利塔で、それ以来代々の住職の晋山式に伝授されている宝器である。

- 指定区分

- 国指定

- 種別

- 重要文化財(工芸品)

- 住所

- いわき市四倉町薬王寺塙

- 施設名

- 薬王寺

- 指定年月日

- 昭和36年6月30日