じゅうおうず

十王図

鏡が登場する場面にはどんな王が描かれているでしょうか?

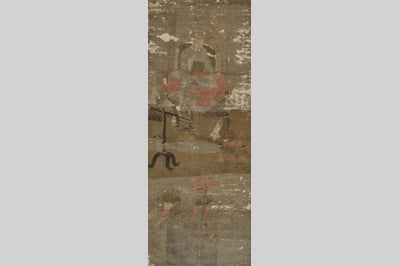

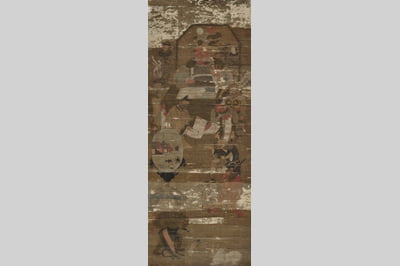

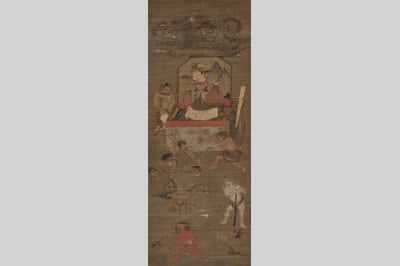

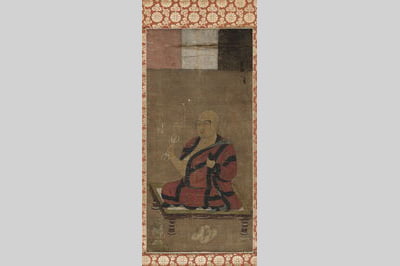

十王図とは、人が亡くなった後に行く死後の世界で、10人の王によって生前の行いを元に裁かれる様子を描いたものです。

どの絵も死者に刑罰を与える鬼たちがユーモラスに描かれ、見入ってしまいます。中でも、業鏡と言われる死者の生前の行いを映し出す鏡の前で繰り広げられる、鬼と死者の様子を見守る閻魔王の表情は見逃せません。

いつ頃制作されたのかは不明な部分がありますが、如来寺本が出来た時期を知る手掛かりとして注目される図です。

どの絵も死者に刑罰を与える鬼たちがユーモラスに描かれ、見入ってしまいます。中でも、業鏡と言われる死者の生前の行いを映し出す鏡の前で繰り広げられる、鬼と死者の様子を見守る閻魔王の表情は見逃せません。

いつ頃制作されたのかは不明な部分がありますが、如来寺本が出来た時期を知る手掛かりとして注目される図です。

解説

道服を着た十王と、罪を問われる亡者達を描いた本来10幅仕立ての十王図であるが、現状は9幅のみ遺されている。

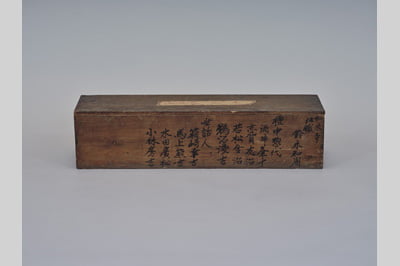

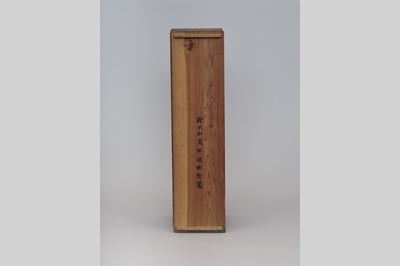

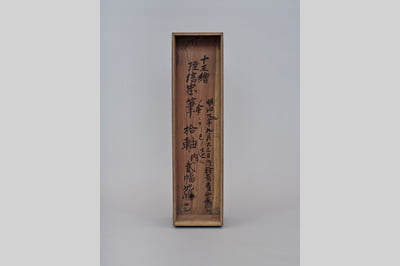

各画幅に、斎日と十王の名を記した位牌形の名札が記載されておらず、また画面上に本地仏や賛も記されていない。各幅裏面には、如来寺四十六世鈴木知周により、明治43年(1910)に赤井村の鈴木峯次郎が表装したことを墨書で記している。また、『如来寺史』によると天和元年(1681)に、内藤義概の命により、家老である松賀族之助をはじめとする家臣たちが、損傷した十王図を修復、寄進したことが知られる。それによると各幅ごとに家臣の名と年号が記されていたが、明治43年の修復時に、それらの銘記はすべて取り去られ残されていない。

各画幅のなかには三途の川を描いた場面(初江王)、善悪の秤を描いた場面(五官王)、業鏡を描いた場面(閻魔王)などが描かれる典型的な「地蔵十王経」に基づく十王図であるが、各冥界の王や眷属、さらに亡者の表現において、中国請来の陸信忠、金大受系列の十王図及び朝鮮渡来の十王図とは考えられず、国内においてさまざまな十王図を組み合わせ、解釈された十王図のひとつと考えられる。

制作時期については不明であるが、天和元年における修復が行われたことを考えると、江戸時代初期あるいは江戸時代以前の作とも推測される。特に、鉄臼の中で亡者が獄卒に突き殺される表現がみられる画幅(五道転輪王)が、永禄3年(1560)に刊行された「地獄十王経」にみられる挿図と近似しており、如来寺本の成立時期を示唆する資料のひとつとして注目される。

各画幅に、斎日と十王の名を記した位牌形の名札が記載されておらず、また画面上に本地仏や賛も記されていない。各幅裏面には、如来寺四十六世鈴木知周により、明治43年(1910)に赤井村の鈴木峯次郎が表装したことを墨書で記している。また、『如来寺史』によると天和元年(1681)に、内藤義概の命により、家老である松賀族之助をはじめとする家臣たちが、損傷した十王図を修復、寄進したことが知られる。それによると各幅ごとに家臣の名と年号が記されていたが、明治43年の修復時に、それらの銘記はすべて取り去られ残されていない。

各画幅のなかには三途の川を描いた場面(初江王)、善悪の秤を描いた場面(五官王)、業鏡を描いた場面(閻魔王)などが描かれる典型的な「地蔵十王経」に基づく十王図であるが、各冥界の王や眷属、さらに亡者の表現において、中国請来の陸信忠、金大受系列の十王図及び朝鮮渡来の十王図とは考えられず、国内においてさまざまな十王図を組み合わせ、解釈された十王図のひとつと考えられる。

制作時期については不明であるが、天和元年における修復が行われたことを考えると、江戸時代初期あるいは江戸時代以前の作とも推測される。特に、鉄臼の中で亡者が獄卒に突き殺される表現がみられる画幅(五道転輪王)が、永禄3年(1560)に刊行された「地獄十王経」にみられる挿図と近似しており、如来寺本の成立時期を示唆する資料のひとつとして注目される。

- 指定区分

- 市指定

- 種別

- 有形文化財(絵画)

- 住所

- いわき市平山崎矢ノ目

- 施設名

- 如来寺

- 指定年月日

- 平成13年4月27日