じんしょうじもくぞうかけぼとけ

神照寺木造懸仏

本体像の上には何が施されているでしょうか?

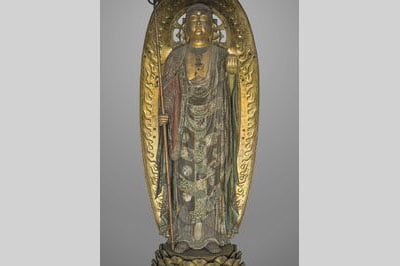

形状や構造がほぼ同じような3面の懸仏(かけぼとけ)です。懸仏とは鏡状の板に仏の姿を彫ったり貼り付けたりしたもので、壁や柱に掛けて礼拝するというもの。作り手の違いによって表情や衣の彫り出し方に差がありますが、本体像の上には月と太陽(日)が施され、どことなく悠久の時を感じさせます。

注目すべきは衣の両袖先をゆったりと台座の両側に長く垂らしている姿。下垂様式と言われる様式で、市内の垂下様式仏像彫刻の広がりを知ることができます。

注目すべきは衣の両袖先をゆったりと台座の両側に長く垂らしている姿。下垂様式と言われる様式で、市内の垂下様式仏像彫刻の広がりを知ることができます。

解説

神照寺には、大型な3面の懸仏が現存する。3面ともほぼ同様の形状、構造を示している。鏡板周縁に2重の覆輪をつけ、その内側に2重の圏線をめぐらし、内外区を分ける。外区には、笠鋲飾を等間隔に配し、内区中央に本体像をおき、その上方に日月を配している。本体像は禅定印を結ぶ釈迦如来、定印を結ぶ阿弥陀如来、両手首より先を欠失する如来形(薬師如来ヵ)である。いずれも蓮台上に坐し、両袖先を台座の両脇に長く垂らしているのが特徴的である。勝行院の木造釈迦如来坐像(県指定)、円通寺の木造聖観音菩薩坐像(県指定)に次ぐ、いわゆる垂下様式で、市内の垂下様式仏像彫刻史上の展開過程を示している。

各鏡板は左右に3材を矧ぎ、前面に漆箔を施す。本体像は、一材で彫りだし、内刳りは施さない。如来形像を除いて、他は両手前膊袖口部を別材とし、両手を一材で彫出し各袖口に差し込んでいる。漆箔とし、背面の銅線で鏡板に固定している。

3面とも同時期の造立と考えられるが、本体像の表現には多少の違いがある。釈迦如来は幅広い体躯の造形も調和が保たれ、面部や胸腹部の肉付きもゆったりしている。それに対して他の2像は、表情に拙さがみられ、衣文の彫出にも形式的な固さが残る。これらの相違は、作者の違いによって生まれたものと思われる。

神照寺は、花園神社の別当であった。花園神社は文禄5年(1596)常陸の車城主・好間三郎兵衛が岩城に所替になったとき、氏神として常陸花園権現より勧請したといわれる。現在、神照寺には、文禄5年造立の愛染明王像が伝えられている。

各鏡板は左右に3材を矧ぎ、前面に漆箔を施す。本体像は、一材で彫りだし、内刳りは施さない。如来形像を除いて、他は両手前膊袖口部を別材とし、両手を一材で彫出し各袖口に差し込んでいる。漆箔とし、背面の銅線で鏡板に固定している。

3面とも同時期の造立と考えられるが、本体像の表現には多少の違いがある。釈迦如来は幅広い体躯の造形も調和が保たれ、面部や胸腹部の肉付きもゆったりしている。それに対して他の2像は、表情に拙さがみられ、衣文の彫出にも形式的な固さが残る。これらの相違は、作者の違いによって生まれたものと思われる。

神照寺は、花園神社の別当であった。花園神社は文禄5年(1596)常陸の車城主・好間三郎兵衛が岩城に所替になったとき、氏神として常陸花園権現より勧請したといわれる。現在、神照寺には、文禄5年造立の愛染明王像が伝えられている。

- 指定区分

- 市指定

- 種別

- 有形文化財(工芸品)

- 住所

- いわき市平下神谷字宿

- 施設名

- 神照寺

- 指定年月日

- 昭和62年3月31日