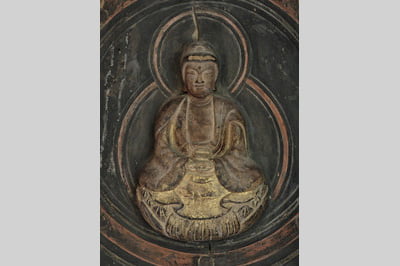

もくぞうやくしにょらいかけぼとけ

木造薬師如来懸仏

朱や黒の彩色には何が塗られているのでしょうか?

本尊が割れずによく残った!と思わずにはいられません。

中央には彫出された薬師如来坐像がどっしりと座り、手には薬師如来を表す薬壷が見て取れます。鏡板の外側は黒漆が塗られ、内側の円は朱漆が塗られています。黒漆と赤漆のコントラストは、如来の後ろに施された二重円の光背にも使われていて、製作者の意図が表れているのでしょう。

この品は、いわき市の中世末の薬師如来信仰及び漆工芸の歴史の中で、年代が明らかになった貴重な遺品です。

中央には彫出された薬師如来坐像がどっしりと座り、手には薬師如来を表す薬壷が見て取れます。鏡板の外側は黒漆が塗られ、内側の円は朱漆が塗られています。黒漆と赤漆のコントラストは、如来の後ろに施された二重円の光背にも使われていて、製作者の意図が表れているのでしょう。

この品は、いわき市の中世末の薬師如来信仰及び漆工芸の歴史の中で、年代が明らかになった貴重な遺品です。

解説

波立寺は臨済宗妙心派に属し、創立は大同元年(806)徳一の開基と伝えられる。境内の薬師堂は、古来磐城三薬師の一つに数えられ、岩城氏や代々の磐城平藩主の祈願所で、庶民の信仰も厚かった。

薬師堂にあるこの懸仏は木造で、鏡板の中央に漆箔の薬師如来坐像を彫出している。像には肉髻、白毫があり、穏やかな面相で、口もとにはかすかな微笑をうかべている。鼻頭に少しすれ傷があって地肌があらわれている。手に薬壷を持ち、手と薬壷の一部に欠損がある。蓮台に坐した像は、前裾の衣文が蓮台をおおって垂下し、裳懸坐のごとき形になっている。衣文の彫りは穏やかで、二重円相の光背内側には朱漆が塗ってある。

鏡板は、右の一部が欠失しているのでわからないが、二材か三材から構成されたものと思われる。外周は黒漆を塗り、その内側には二条の線を巡らして内周を画し、朱漆を塗っている。内周には8個の円珠文(1個欠失)をあらわし、刻字の朱漆銘がある。

背面の矧ぎ目は麻布を張って漆を塗り、全体には朱漆が塗られている。中央に刻銘、左右には黒漆銘があるが、黒漆銘は剥落のため塗師の名など不明な所がある。

この懸仏は銘文によると、永禄11年(1568)に新妻雅楽尉が寄進し、寛延元年(1748)には、子孫の新妻平四郎(四倉村)等が修復した。

様式は簡素で一部を欠失するが、いわきにおける中世末の薬師信仰と、漆工芸史上年代の明らかな遺品として貴重である。

薬師堂にあるこの懸仏は木造で、鏡板の中央に漆箔の薬師如来坐像を彫出している。像には肉髻、白毫があり、穏やかな面相で、口もとにはかすかな微笑をうかべている。鼻頭に少しすれ傷があって地肌があらわれている。手に薬壷を持ち、手と薬壷の一部に欠損がある。蓮台に坐した像は、前裾の衣文が蓮台をおおって垂下し、裳懸坐のごとき形になっている。衣文の彫りは穏やかで、二重円相の光背内側には朱漆が塗ってある。

鏡板は、右の一部が欠失しているのでわからないが、二材か三材から構成されたものと思われる。外周は黒漆を塗り、その内側には二条の線を巡らして内周を画し、朱漆を塗っている。内周には8個の円珠文(1個欠失)をあらわし、刻字の朱漆銘がある。

背面の矧ぎ目は麻布を張って漆を塗り、全体には朱漆が塗られている。中央に刻銘、左右には黒漆銘があるが、黒漆銘は剥落のため塗師の名など不明な所がある。

この懸仏は銘文によると、永禄11年(1568)に新妻雅楽尉が寄進し、寛延元年(1748)には、子孫の新妻平四郎(四倉村)等が修復した。

様式は簡素で一部を欠失するが、いわきにおける中世末の薬師信仰と、漆工芸史上年代の明らかな遺品として貴重である。

- 指定区分

- 市指定

- 種別

- 有形文化財(工芸品)

- 住所

- いわき市久之浜町田之網

- 施設名

- 波立寺

- 指定年月日

- 昭和54年4月14日